KITAKAMI NEWS

【市民ライター投稿記事】この先の「人生の扉」どう開ける? ~「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2025きたかみ」と「介護テクノロジー体験会」~

竹内まりやさんのヒット曲「人生の扉」のCMがテレビで流れるたび、あるフレーズが心に残ります。

“But I’ll maybe live over 90”

「たぶん90歳過ぎても生きていると思うわ」というこの歌詞。50代後半に突入し、いわゆる「アラ還(アラウンド還暦の略だそうです)」の私は、果たしてまりやさんの歌のように生きられるだろうか、と考えることが増えました。

最近、私の周りの日常会話でも、自分たちの「老後」や「最期」にまつわる話、あるいは親の介護に関する問題が話題に上ることが多くなっています。「年を取ったね…」とネガティブになりがちな中で、まりやさんの歌のように前向きに生きる意味を考えたいと思い、2つのイベントに参加してきました。一つは6月14日に開催された「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2025きたかみ」、もう一つは6月18日から19日にかけて開催された「介護テクノロジー体験会」です。内容は全く異なりますが、これからの人生を考える良い機会だったので、ご紹介します。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2025きたかみ

まず、「リレー・フォー・ライフ」についてです。このイベントは、「がん」啓発のためのチャリティーとして、1985年にアメリカで、そして2007年からは日本でも開催されるようになりました。「リレー」と聞くと、バトンパスの苦い思い出が先に立つ私ですが、このイベントにバトンはありません。各自が周回コースを歩き続けることが「リレー」になるのです。歩く距離は健康状態や体調に合わせて自分で決められるため、文字通りマイペースで歩けます。

北上市での開催は2017年から始まり、一時期を除いては9月にみちのく民俗村(以下、民俗村)で開催してきました。昨年からは開催を6月に変更し、今年は6月14日に開催されました。実は開催の1週間前に民俗村の敷地内にクマが現れたため、施設が閉鎖され、開催そのものが危ぶまれました。当日は無事に開催されたものの、今度は開催直前から無情にも雨が降り出し、結局、雨が止むことはなく、残念ながら開催時間が短縮されてしまいました。

雨天の中、開会イベントが始まりました。実行委員長の髙橋寛美さん(7月の広報きたかみでは市民後見人の特集で取材されています)からの挨拶、日本対がん協会からの来賓や北上市長からの挨拶、北上医師会からのビデオメッセージなどが続き、参加団体の紹介と共にリレーウォークがスタート。がんサバイバーの方々を先頭に、高校生や大学生、職場のチームなど、多彩な顔ぶれの参加団体が思い思いのフラッグなどを準備し、民俗村内の周回コースを順に歩いていきました。その後は、各団体や個人がそれぞれのスケジュールやペースで周回する流れでした。

周回コースの道端には、参加者がメッセージやイラストを入れた紙製のルミナリエバッグが飾られていました。また、会場の一部にはルミナリエバッグで「HOPE」という文字を作ったスペースも設けられました。

コース沿いには「展勝地もち」の販売コーナーや、休憩処となっている古民家内ではオリジナルグッズの販売、無料マッサージや無料メイクやネイル、アロマハンドマッサージなど、休憩の合間に楽しめる体験型ワークショップなどもありました。メイクやネイルは、参加していた大学生や高校生に大人気だったそうです。さらに、演舞場とその付近ではヒップホップダンスや郷土芸能の歌と踊り、フラダンスや歌などのステージが催されましたが、雨のため、演舞場から離れた屋内やテント内から観るか、傘を差しての鑑賞となったのが残念でした。

そして、このイベントでは「minpo」というスマートフォンアプリに登録することで、当日のウォーキングはもちろん、その日以降の日常生活での歩数がカウントされ、それが寄付につながるという取り組みも行われていました。

さて、当日の私のウォークを紹介します。まず、民俗村駐車場は満車だったので、展勝地の第2駐車場に車を停めて民俗村へ向かいました。その上り坂ですでに足が悲鳴を上げそうに…。果たして周回できるのかと不安になりましたが、何とか坂を登り切り、受付を済ませて歩く準備に入りました。準備といっても、最初に掲げるフラッグなどの用意です。今回は、職場の旗(いわゆる校旗)と職場名(つまり学校名)が入ったタオルとハッピを用意し、身につけて旗を広げました。今回はリレーウォークの参加者にも、イベントの出演者にも高校生が多く、多少の気恥ずかしさはありましたが、そこは振り切って、まずは1周しました。コースはスタート地点から前半が上り、後半は下るコースでしたが、まずは何とか歩くことができました。

とはいえ、この先何周するかは各自の判断です。まずは身体が疲れない限り歩いてみよう、そして「展勝地もち」を楽しみにしようと思って売り場に行くと、そこには教え子の姿がありました…。民俗村や展勝地レストハウスを運営する会社に勤めているとのこと。これは素通りするわけにはいかない…というある意味購入する口実を得た私は、まず1周目では買わず、何を買うか考えながら周回する作戦にしました。そうして3周ほどしてから、おもちをゲットしました。

その後は、専修大学北上高等学校総合探究部ダンスグループのダンスパフォーマンスを観てからまた周回。少し休んでは周回を繰り返しましたが、雨は一向に止みません。夕方の専修大学北上高等学校郷土芸能部の公演を待つ間、一度雨宿り(と買ったおもちを食べる)という口実で家に戻り、一休みしました。そして、再び民俗村へ戻り、郷土芸能の公演まではまたコースを周回し、公演鑑賞後にまた少し周回して終了としました。

ちなみに、この日の最後はルミナーレセレミニーという詩の朗読と、旅立たれた方への手紙の朗読、ルミナリエバッグの点灯などを行い、19時頃終了となりました。

そして、この日のイベントでの歩数は6980歩でした。思っていたほど稼げなかったのは残念でしたが、降りしきる雨の中だったというちょっぴり言い訳もありつつ、良い運動にはなりました。何より、歩きながらいろいろ考えることができました。

特に考えたのは、やはり「がん」についてです。私の父方は「がん」で亡くなっている方が多く、私の父もやはり「がん」でした。父によく似ている私もまた、「がん」になる可能性はあると思います。日本では年間で亡くなる人の約4分の1は「がん」なのですから、特別なことではありません。とはいえ、「がん」に対する理解が十分かと言えば、そうではない現状に、このようなイベントを継続する必要性は高いと感じます。来年も6月に民俗村で開催予定だそうです。ぜひ皆さんも一緒に歩いてみませんか?また、年内にも屋内でのイベント開催を検討しているそうですので、こちらにもぜひ足をお運びください。

介護テクノロジー体験会

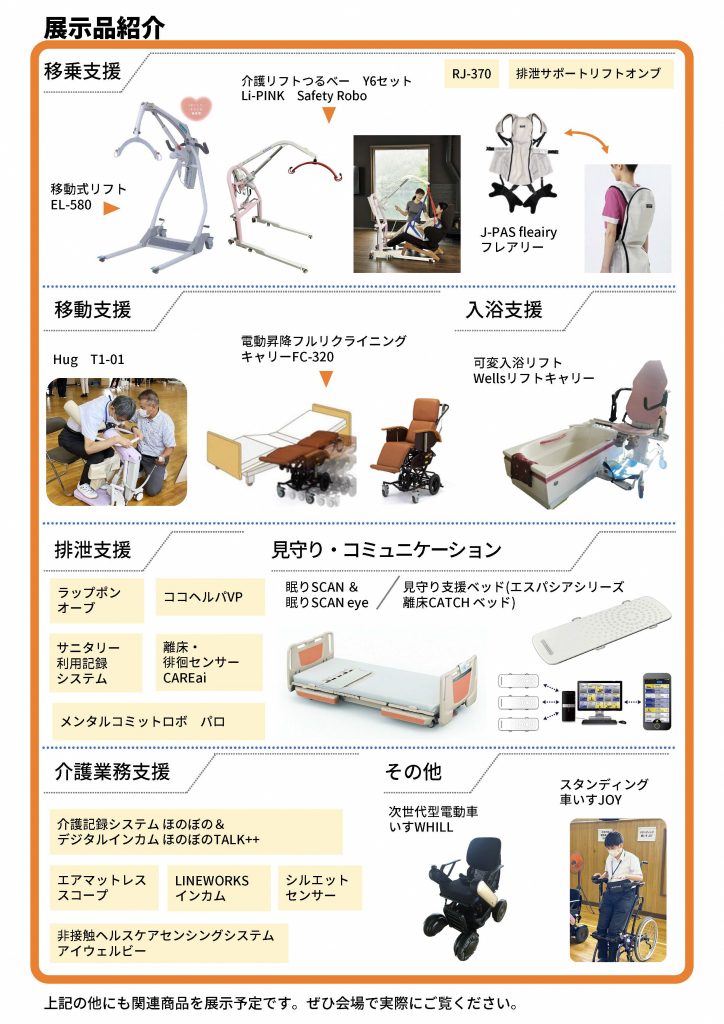

そして、「リレー・フォー・ライフ」から数日後の6月19日には、専修大学北上福祉教育専門学校(以下、KTS)体育館で開催された「介護テクノロジー体験会」に参加してきました。この企画は2年に一度実施されているもので、介護施設などが主に参加するイベントですが、前日18日にはKTSの学生が体験に参加し、私が参加した19日は午前中に専修大学北上高等学校の普通科ALコースの保育・福祉専攻の生徒も体験に参加していました。

「リレー・フォー・ライフ」は雨でしたが、「介護テクノロジー体験会」の日は、真夏のような暑さに見舞われました。そんな中、たくさんの企業ブースが体育館に設置され、暑さだけではない熱気を帯びていました。私は以前、KTSでの勤務経験があったので、ほんの少しは介護機器などに関する知識も持っていましたが、そこから劇的に変化していることを実感しました。

全てのブースを紹介することはできませんが、特に印象が強かったのは、IT技術の導入が進んでいることでした。まずは排泄の問題です。トイレでの排泄物の状態を生成AIが確認することで、人に代わって健康状態を把握してくれるところまで進んでいることにまず驚きました。また、おむつに利用者が違和感を持たないようなセンサーを取り付け、排泄を検知してお知らせすることはもちろん、排泄時刻などを記録することもできるので、介護職員が記録する作業の負担を減らすこともできるそうです。

また、最近はスマートフォンやスマートウォッチで睡眠状態や健康状態の一部を記録できますが、介護テクノロジーを用いたベッドの中には、ベッドに敷いたパッドに横たわるだけで、それらが記録できることはもちろん、夜中に目が覚めて起き上がった時の状態なども全て記録することで、日常の介護に活かすことができるものもあるのだそうです。この他にもスマートフォンを活用するシステムが導入されているとのことです。

さらに、アザラシや動物のようなキャラクターのロボットの展示もありましたが、こちらも生成AIなどの活用で、より自然に、そして人の動きに対応するように行動することができ、認知症の方などにも喜ばれているとのことでした。コミュニケーションができるロボットの導入は学校の現場でも紹介されていますが、今後は広範囲で普及するものと思われます。

そして、実際に体験できたのは電動車椅子の試乗です。前輪のタイヤが特殊なもので、進行方向と垂直な方向にタイヤが回るため、段差を乗り越える性能や、回転性能が大幅に向上していました。体育館では段差の乗り越えは経験できませんでしたが、小回りが利き、スピードもかなり速い速度で走れる…というところを、新聞記者に撮影されてしまい、翌日の新聞に登場してしまいました。ちなみに、最近の車椅子もスマホに対応しているものがあり、スマホで呼べば、車椅子がやってくるものもあるそうです。

“But I’ll maybe live over 90”

この歌のように寿命が延びていくのなら、果たしてその時にどこまで健康で過ごせるでしょうか?トイレの心配なく過ごせるでしょうか?自分の力でベッドから起き上がれるでしょうか?お風呂は一人で入れるでしょうか?自分の足で歩くことは可能でしょうか?食べたいものを自由に食べられるでしょうか?介護されるのが当たり前の世の中で、今の私(の体重)が職員さんの負担にならないでしょうか?そして、認知症になったときには、それを知らないうちに過ごしてしまうのでしょうか?介護の現場は担い手不足の問題が続き、外国人の活躍も目立つようになりましたが、さらにITの導入で、誰でもできるものへ変わるのかもしれませんし、将来は家庭での介護も人の手が必要なくなっていくのかもしれません。それが良いか悪いかは判断の分かれるところですが…。

冒頭で紹介した竹内まりやさんの「人生の扉」の歌詞ですが、90歳になるまでの歌詞の一部は、こうなっています(訳は私なりの解釈です)。

“I say it’s fine to be 60”(60歳になっても大丈夫)

“You say it’s alright to be 70”(70歳になってもいけるね)

“And they say still good to be 80”(80歳になってもまだまだ大丈夫だよ)

この先、私は「アラ還」から先に進むとき、どんな状態で「人生の扉」を開けるのか、ちょっと考えることが多かった6月でした。